當業務的數字化程度變高了,組織內部的效率是不是真的會變高呢?怎樣讓真正重要的信息在組織里通暢地流轉?如何讓員工接收到真正重要的信息?在中歐預見演說論壇上,明略科技集團副總裁任佩禹分享了明略科技自己的組織數字化轉型實踐。

在各位企業管理者的組織內部,一定或多或少在推進一些數字化轉型項目。但大家有沒有思考過,當業務的數字化程度變高了,組織內部的效率是不是就會變高呢?

我是一個非典型的HR,在今年之前,我做了十幾年的數字營銷和企業信息化。轉型到HR后,我會更關注在數字化轉型的過程中,組織的目標、激勵政策還有企業文化等等,怎樣適配整個業務的數字化?帶著這個問題,我們分析了一下自己的企業。

業務的數字化程度高了,但信息傳遞卻不一定更有效率,問題出在哪里?

第一,我們總說客戶反饋很重要,但真正把客戶反饋信息當成一個信息流的話,我們回想一下,它是真的暢通無損的嗎?

我們經常發現這樣的問題,客戶需求過來之后,企業內部有不同的部門去完成,但往往會出現一種情況,研發認為自己的產品“天下第一”,銷售沒有介紹好;但銷售認為研發的產品沒有賣點,所以客戶不買。

這就是第一個問題——信息橫向傳遞不通。這中間就是對不上,管理者相信哪一邊?怎樣去做信息衰減的判斷?

第二,疫情期間我們都在線上辦公,所有內部溝通都是數字化的,員工幾乎是“徜徉在信息的海洋里”。我們內部常常有句話是:“沒有什么是拉一個群解決不了的,如果有,就拉兩個”。

但是,微信群越拉越多,其實有很多失焦的可能性。這就是第二個問題——信息過載。對管理者來說,你辛苦寫的戰略郵件傳遞到一線員工那兒,他會看多少、又會吸收多少呢?

第三,在我們公司,有26%員工是95后,他們是互聯網的原住民,跟我們的信息差其實是非常小的。我做HR的時候曾經跟一個年輕員工聊天,他跟我說:“我的老板可能也就是比我知道的信息多了一些,他參加了和CEO直面的會,如果讓我直接有機會跟CEO直接對話,我也能做他的判斷,我也能坐我老板的位置。”

在大企業中經常出現一類中層管理者,他們自己已經不產出價值和能量,僅僅靠著信息差去向下管理團隊。這就是第三個問題——信息不平權。從另一個角度來說,數字化就是信息平權的過程。

以上這些說明了什么?其實,我們對于員工接收到的信息,以及組織內部的信息傳遞,是遠沒有我們管理客戶信息那么上心的。雖然業務數字化程度高了,但信息的傳遞不一定更有效率了。企業如今層級匯報的結構,可能已經不太能支撐業務逐漸數字化之后的溝通形態了。

所以我們一直在思考這些問題:

當企業數字化程度越來越高,怎樣讓真正重要的信息在組織里通暢地流轉?如何讓員工接收到真正重要的信息?隨著信息越來越多,到底管什么、怎么管,才能讓組織數字化后真正提高效能?

管理內部溝通的信息流,意味著管理我們的時間,找到信息流轉的痛點

我們認為,正是內部信息流的傳遞,造就了不同的企業文化。

明略科技是一家為大型組織提供營銷和運營數字化的公司,那么,我們能不能把為客戶提供的數字化服務應用到組織內部,去識別內部溝通的痛點,幫助員工去管理自己的時間,管理企業的信息流,讓我們組織本身也變得數字化起來?

帶著這個目的,我們復盤了一下自己內部的信息流。

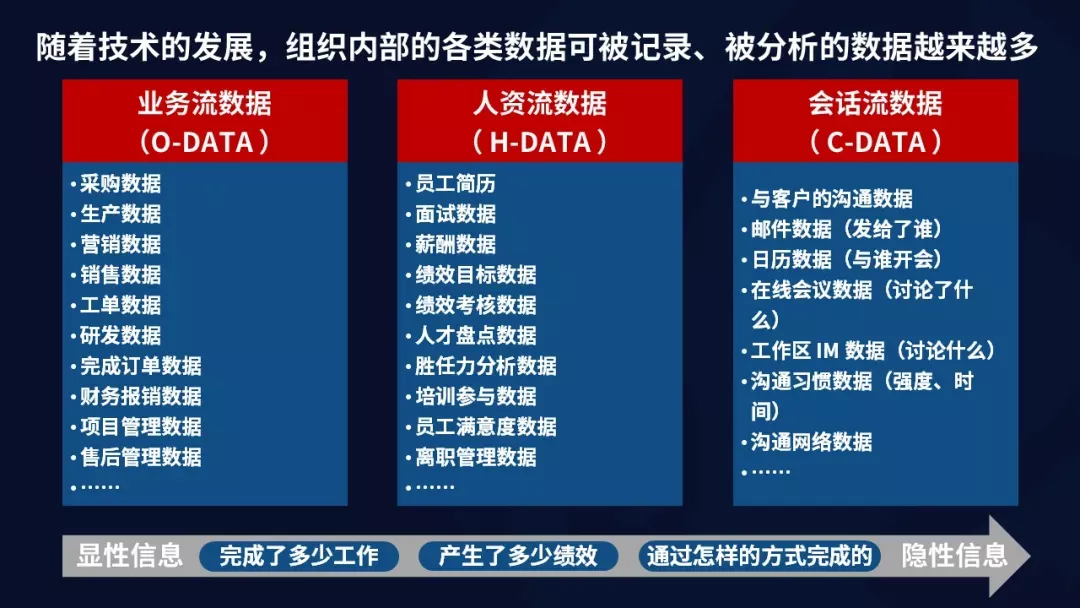

隨著技術的發展,從信息化時代、數字化時代到智能化時代,組織內部可被記錄、被分析的數據越來越多。當業務數據、人力資源數據已經都能夠實現線上化,我們花費更多時間的是內部溝通,包括會議、討論等各種線上溝通。信息呈現從“完成了多少工作”、“產生了多少績效”,發展到能夠凸顯出一些隱性信息,即“通過怎樣的方式去完成工作的”。

但我們現在信息流的流向其實還是金字塔結構,戰略從上向下、層層傳遞,匯報信息從下向上、層層匯報。可是,一線員工才是真正服務客戶的對外觸角。但如今掌握信息的人在最上面,行動的人在最下面,這種層級的信息傳遞結構其實是不合理的。有研究表明,層層向下的信息傳遞,每一級大概能衰減40%左右。

那我們是不是可以把這個結構轉過來,讓高層的管理者把自己的信息吐出來,去滋養我們一線的員工,讓他們成為超級個體,更好地服務客戶?

歷史學大佬大衛·克里斯蒂安說,人類社會發展的核心元素永遠是兩個:能量和信息。通過改變能量和信息獲取方式,能夠讓世界發展和進化。組織也是一樣,我們認為,企業數字化管理的關鍵,就是有意識地改變企業內部的信息流,以員工為中心設計信息流,從而使組織得到進化。對員工的最大賦能,來自于信息的賦能。

再進一步講,當所有的信息都數字化,組織的形態是不是會發生一些變化?去中心化的組織是不是有可能的?帶著這個目的,我們做了一系列管理和技術的融合嘗試。

首先,如果要實現組織的數字化,那首先要從組織里的每一個人開始,也就是每個員工。我們可以讓員工知道自己的時間都花在哪兒了。

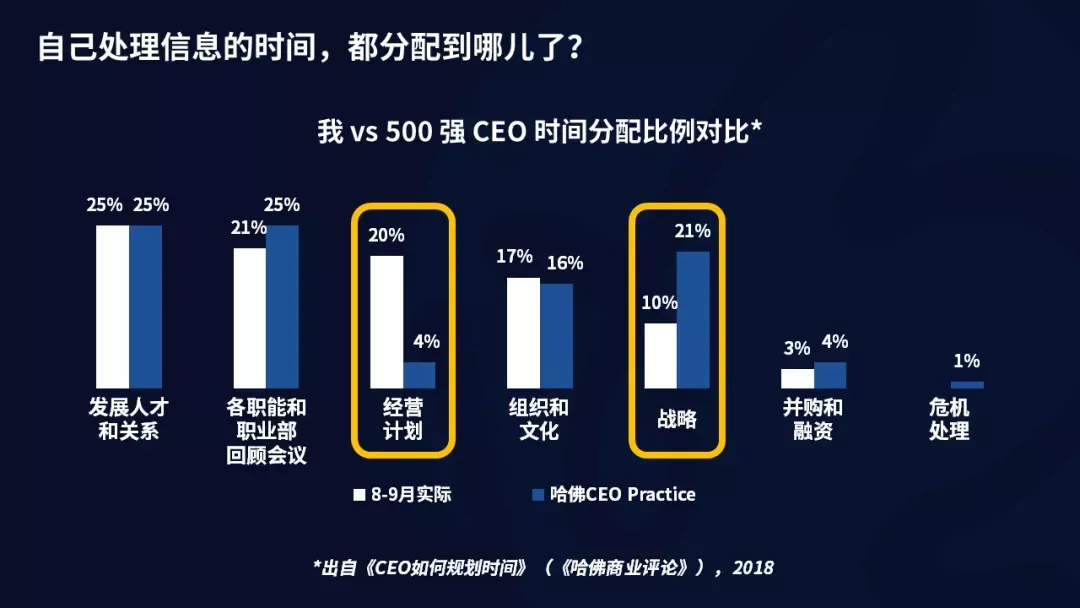

以我舉例,當把我的郵件、日程、溝通記錄這些信息錄入到系統中,可以看到我花在每一類工作的時間,然后和《哈佛商業評論》中《CEO如何管理時間》這篇文章提到的數據做對比。我們能看到其中顯著的兩項不同,我在戰略上花的時間是10%,而頂級CEO是21%;在經營計劃上我花的時間是20%,頂級CEO只花4%。

與優秀的CEO相比,我花了太多時間在經營細節,太少時間放在戰略上,我需要調整自己的信息源和時間分配。所以,我們在處理什么樣的信息,意味著我們選擇性處理了什么樣的事務。那么不同層級的管理者都可以用信息化呈現的時間分配,來分析和校正自己的行為,以便更符合自己當前職位的需要。雖然我不是 CEO,但我也可以通過這個對比矯正我的行為。

為了嘗試去做組織的數據化呈現,我們還選用了一個團隊,在大家知情且脫敏的情況下采用部分對話流數據。

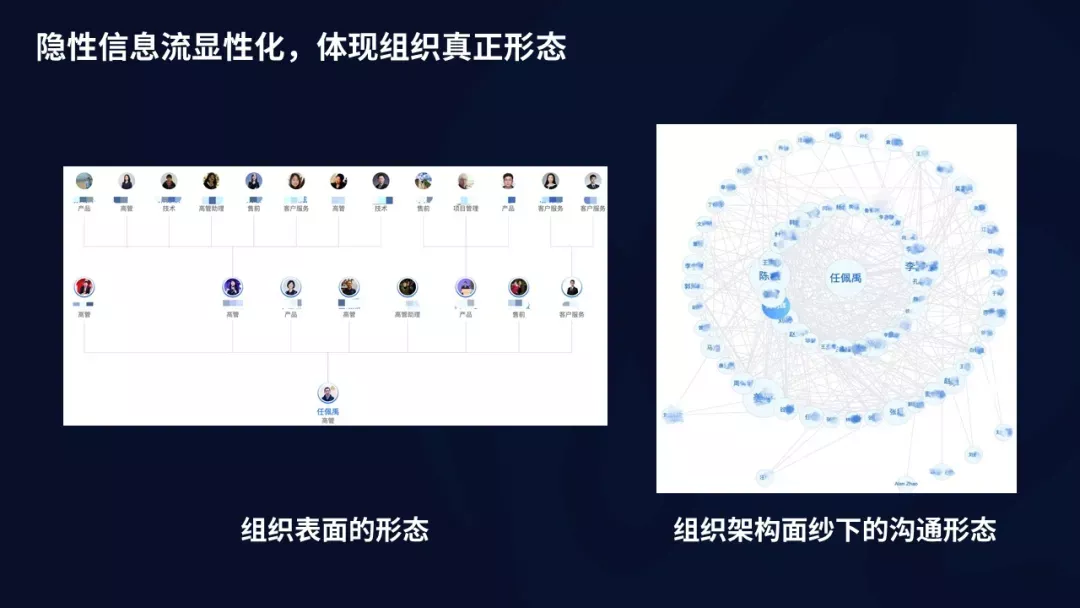

左圖是我們經常看到的組織架構圖層級的結構,但這是表面的形態,當我們把數據錄入系統之后,真正的溝通形態呈現的是一個以我為中心網狀結構。我們可以看到,我所在組織的單點溝通的風險是非常大的,并沒有形成一個良好的去中心化的網絡形式。

有了溝通網絡數據后,我們也發現了信息傳遞的問題,看到市場的評價是如何經過層層轉述而大事化小、埋下隱患的。

如何改變公司內部信息流?我們取消了員工向上的工作匯報,并向全員公開所有人的周報

如何去改變公司內部信息流轉?我們選來選去,選擇了工作匯報這條重要的信息流,因為這是每天都要發生的事情。我們開發了自己的匯報應用,并針對匯報流做了如下嘗試:

第一,我們取消了一線同學們的匯報,同時要求管理者給自己的團隊寫周報。

我們認為,周報只能寫自己做的事情,團隊領導不要寫團隊做的事情,他自己應該作為獨立的貢獻者存在。現在一些大公司往往存在一類中層管理者,他們已經成為信息的黑洞。我們希望,管理者作為一個集信息大成者,應該把自己獲取的外部信息貢獻出來服務整個團隊。

第二,在所有匯報中,我們為客戶反饋打造了一條單獨的信息流通道。

怎樣能讓客戶的反饋擊穿我們的“部門墻”直達組織內部?我們嘗試設計了“客戶心聲”這個版塊,所有人必填,逼迫大家重視客戶反饋的透傳。

第三,嘗試為員工提供最全面的全局性信息。等級森嚴的傳遞路徑已經不適合當下的環境,我們經過反復的內部討論,選擇了一個略微極端的方式,那就是全員公開,剛入職的同學如果想看,也可以看到董事長的周報。同時設有評論空間,鼓勵大家針對于每一條信息去做及時的反饋,這樣能讓整個內部信息流以工作匯報為主線,變得更加開放、透明。

我們通過設計上述機制,嘗試讓信息在企業內部更通暢地上下流轉,不阻塞在某一個人或者團隊身上。但這樣也肯定會面臨信息過載的情況,怎樣幫員工減輕注意力負擔?我們想起了以算法做信息推送的各類APP,那組織內部是不是也可以這樣做?

于是,我們依托于知識圖譜技術制作了企業內部的“信息頭條”。比如公司發布了新戰略,全員都會收到戰略解讀的信息,如果不打開,就反復推給我們直到打開為止。即用瀑布流的方式讓信息去找人,而不是人找信息,從而縮短人和信息之間的距離。

同時,我們還可以主動關注一些話題,淘汰掉一些不太需要關注的信息,減少信息過載。比如我可以訂閱一個產品的話題,提到這個話題的內部工作匯報、會議紀要或者客戶對產品的直接反饋,都會推送給我。

第四,提供工具,做全員的知識共創。

信息穿堂過,但知識需要留在公司,怎么留?我們嘗試把一套給客戶用的知識圖譜編輯軟件應用在公司內部,所有員工都可以編輯內部的所有信息。

比如一位銷售今天見了某個客戶,可能在公司內部,某個與該業務相關的員工就知道這個客戶的信息,或者怎樣去解決客戶的問題,在一定的權限范圍內,他們就可以共同編輯一張知識圖譜,這樣不僅讓信息能流動起來,極大縮短了信息發布和信息共創的時間,還能沉淀、轉化為組織的知識,讓組織在信息的喂養下更加強大。

數據的力量改變了什么?數據面前人人平等,數據最終可以創造信任

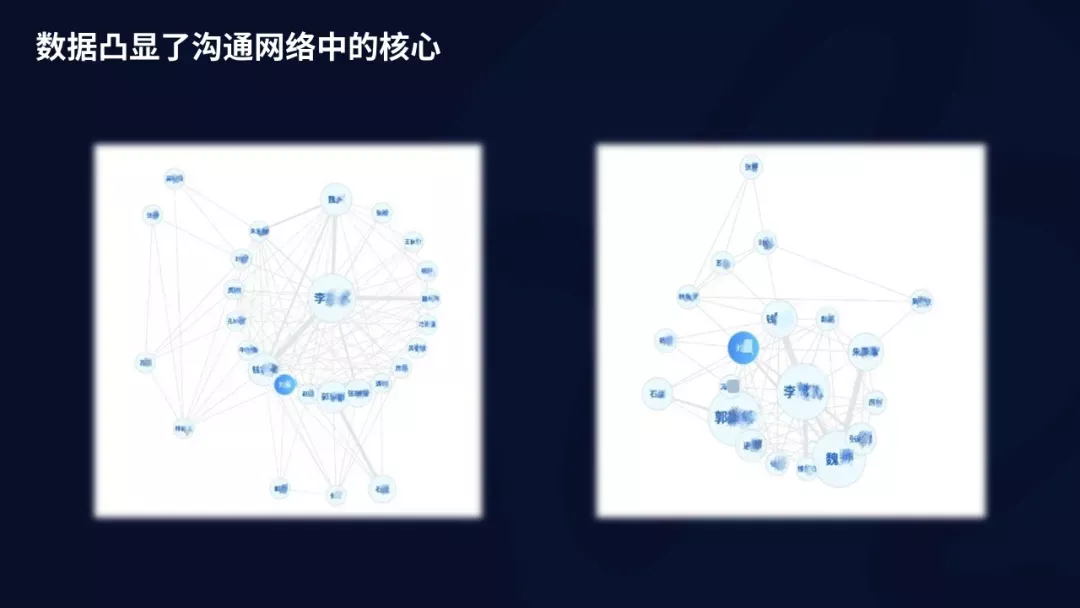

在這個過程中,我們也發現了很多有意思的事例。比如市場部一位同學,平常給人的感覺是低調靦腆,在做PPT匯報上優勢并不明顯。但當我們把她在組織內部的溝通數據拿出來看,會發現她在很多溝通網絡里處于絕對核心,同時她還往公司知識庫里貢獻了非常多的知識。

數據是真實的,這些數據可以讓組織里那些勤勤懇懇、可能不太會哭的孩子們凸顯出來,這也是這次實踐的價值之一。

在這個VUCA的時代,外部世界在不斷變化,我們認為,在技術的加持下讓每個員工變成超級個體,才能更抵御不確定性的風險。組織本身要通過信息流的管理去賦能強個體,構建一些簡單的規則,讓這些強個體最終能形成一個強大的組織,也能讓我們的公司在多變的商業時代活得更久。

雖然我現在是HR,但依然是一位數據工作者。我認為,全面數字化是歷史發展的必然趨勢,我相信,數據最終能夠創造信任,在數據面前人人平等。理想中的組織,是能夠被測量、被優化的,信息的產生、消耗和分發,會如溪流般清澈而通暢,也能讓真正優秀的員工涌現出來。我們相信,那一天終將到來!

轉載自中歐北京

編輯 | 邊曉璇

本文根據任佩禹在中歐預見新銳演說論壇上的演講整理而成,經本人確認發布。

以客戶為中心,集新模式與高質量服務為一體

以客戶為中心,集新模式與高質量服務為一體 助力零售行業打造覆蓋客戶全生命周期的數值化運營體系

助力零售行業打造覆蓋客戶全生命周期的數值化運營體系 圍繞家具行業消費者連接的全流程, 從引流獲客,導購,設計賦能

圍繞家具行業消費者連接的全流程, 從引流獲客,導購,設計賦能 從品牌商家的核心訴求出發,重新定 義“人貨物,構建以大數據驅動的….

從品牌商家的核心訴求出發,重新定 義“人貨物,構建以大數據驅動的…. 幫助家電3C企業構建公域私域聯動的 流量

幫助家電3C企業構建公域私域聯動的 流量 母嬰消費者數據全鏈路管理,發現消費者全鏈路路徑路徑決策點,沉淀母嬰行業全鏈路消費數據

母嬰消費者數據全鏈路管理,發現消費者全鏈路路徑路徑決策點,沉淀母嬰行業全鏈路消費數據